「備前の徳利、唐津のぐい呑み」

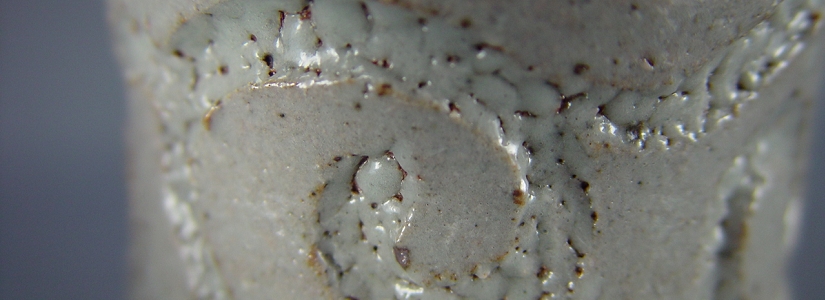

と言われるように唐津のぐい呑みは、土でできた素朴なやきものです。

飾り気など、どこにもみあたりませんし、大げさな顔もしていません。

だけどもなぜか、しみじみと、心に染み入る不思議なやきものです。

そんな唐津ぐい呑みサイトの「陶工達」の作品集です。

唐津ぐい呑み作品集へ

唐津焼は誕生後およそ20年足らずの間に、国内有数の産地へと躍り出ましました。

桃山時代から江戸時代初期にかけての、各地の土層から出土したやきものの割合は、まさしく唐津焼の隆盛を物語っています。

無名の唐津焼が、老舗の美濃・瀬戸などの大産地と肩を並べ得た背景は何でしょうか。

詳しくは、https://kokaratu.com/kaisetu/

https://kokaratu.com/hizentouji.kokaratu.com/

「備前の徳利、唐津のぐい呑み」

と言われるように唐津のぐい呑みは、土でできた素朴なやきものです。

飾り気など、どこにもみあたりませんし、大げさな顔もしていません。

だけどもなぜか、しみじみと、心に染み入る不思議なやきものです。

唐津のぐい呑みとは実に不思議な器ですね。

ただ、酒を呑む器として、ごくありふれた器なのに気高く、そして美しい。

しかし名もなきもの。

そんな唐津のぐい呑みの魅力を伝えていければと思っています。

焼き物は、土と炎と灰の出会いから始まりました。

地球の内部にはマントルと呼ばれる部分があって、そこから噴出するマグマが火山活動を起こします。

地表近く、時には地中深くでて冷え固まり、岩石になります。

主成分は石英、長石、黒雲母などですが、これが長い年月の間に風化したり、地殼の変動などによってさまざまな影響を受け、粘土に変化します。

以上のことから考えてみますと、地球上のあらゆる場所に粘土があり、やきものを作ることができるわけです。

陶土のあるところ、その顔料があり、しかも上に生えている松は燃料で、その灰は釉薬の原料です。

これらすべて神のなせる業かと、ただただ感心します。

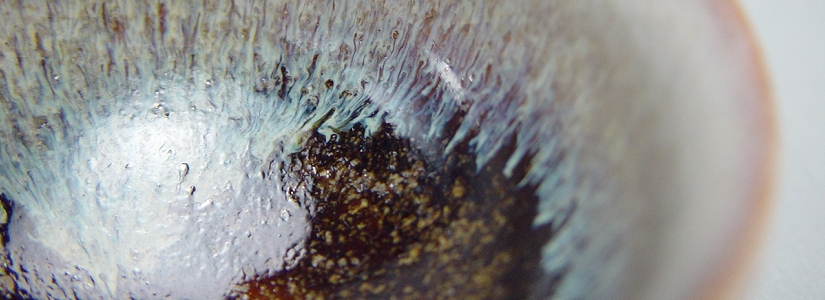

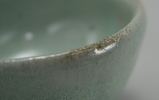

唐津のぐい呑みの表面がなぜ「景色」なのか説明するのはむずかしいですね。

灰が降りかっかている、ビードロが流れている、斑唐津の中の青い流れ、朝鮮から角重なり、きりりとした土肌が照り映えているといって、それは何も具体的な自然を写している訳ではありません。

やきものの「景色」は具象的に自然などの景観をイメージするというよりは、「見どころが多い」というほどの意味に使われるようです。

焼き物の変化が見どころとされるのです。

日本人は、その変化を感性で感じ取っています。

昔からよく言われている言葉に、

「いくら酒好きでも徳利がからになってしまうまで飲むな。

最後の何滴かは徳利に、ぐいのみにとっておいてやれ」

残った何滴かの酒を手のひらに受け、それで徳利、ぐい呑をなでてやれというのだ。

こうして使っていると酒器はだんだんとその表情を変えていきます。

こうするとぐい呑みが育っていくのですね。

これも酒好き、酒器好きの楽しみの一つですね。

器を探す楽しみ、使う楽しみ

日本の”やきもの”

二つの文化爛熟期

桃山と江戸元禄の二つの文化爛熟期が、日本の”やきもの”の隆盛期です。

志野、織部、黄瀬戸など渋い土昧の陶器は桃山文化の中で、一方有田、鍋島、九谷、京焼きなど華麗な色絵磁器は、江戸元禄の文化の中で生まれました。

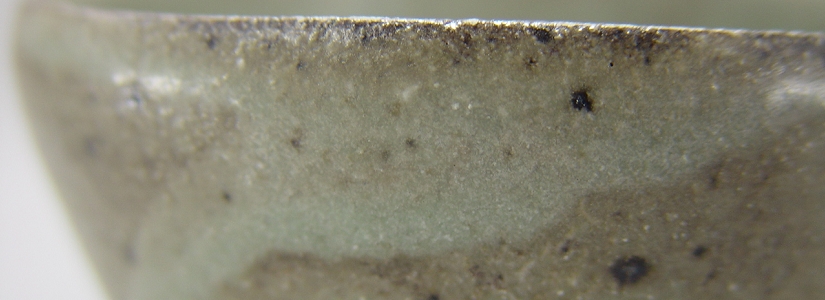

日本の”やきもの”のよさは、土の味、肌の美しさにあります。

色・形・文様よりも、偶然に火の加減で生じた器面の変化や素地の面白さにその味わいがあります。

中国の陶磁器は四千年の古い歴史を待ち、偉大で、表現の鮮やかさ、技巧のさえは日本の陶磁のおよぶところではありませんが、日本のような暖かさ、やわらかさ、情感というものが感じられないように思います。

日本の”やきもの”は人間がつくったというより、木や岩や鉄をみるような美しい肌をし、自然が生んだ器のようです。

日本の陶磁器の発達は、他の文化と同様に大陸と比べるとはるかに遅れていました。

多くの陶磁器は袖薬をかけて焼成しますが、中国に比べて約二千年、朝鮮にも千年近く遅れて日本の釉薬は発達しました。

人為的な高火度の釉薬がかかった”やきもの”の最古のものは、平安時代のものです。

また”やきもの”は、土質のやわらかな陶器と、白地のキーンとした硬質な磁器の二種に大きく分類されますが、磁器の技術は陶器よりも後に開発されました。

中国では五世紀、朝鮮にも12世紀には白磁があったと推定されます。

日本の磁器は江戸のはじめ、元和二年(1616年)に帰化人の李参平が有田に白磁鉱を発見し、白川天狗谷で焼いたのが最初だといわれています。

このように日本の陶磁器は、たえず中国、朝鮮の影響を受けて発達したものの、必ずしも二国の”やきもの”をそのまま写しだのではなく、日本化し、独白の作風を築いたものが多くあります。

日本の”やきもの”の歴史の中では、二つの隆盛期がありました。

桃山時代と江戸元禄時代です。

戦国時代には”やきもの”に目を向けている余裕はありませんでした。

桃山時代となって世の中も落ち着き、芸術の花が開いた時期でした。

政治家に信長、秀吉、茶人に利休、織部、画家に狩野一派、その他僧侶や文人、歌人が活躍した時代にすぐれた”やきもの”が数多くつくられたのです。

志野、織部、黄瀬戸、伊賀、信楽、唐津など桃山時代の陶器は、茶道という日本独特の文化が生んだものだけに雅致の深い、情感あふれた、日本的な特質を持っています。

この時代に生まれた雄渾(ゆうこん)で、力強く、しかも侘び寂びをふまえた”やきもの”は、日本に残る名器の中でも最も味わい深いものといえるでしょう。

江戸時代元禄期もまた徳川の権力も安泰し、”やきもの”に限らず、絵画、演劇、文学、果ては風俗まで爛熟期を迎えました。

この時代になって、日本の陶工たちはいろいろな技術を修得し、白磁や青磁、染め付けや赤絵もつくれるようになりました。

柿右衛門、鍋島、九谷など日本独特の美しい色絵磁器も生まれ、日本の”やきもの”は多彩的となりました。

ヨーロッパではドイツのマイセンに見られるように、この時代の有田を中心とする色絵磁器の技術を日本から輸入し、洋食器として取り入れました。

したがって欧州の”やきもの”は、日本のずっと後輩といえます。

一方この時期京都では、野々村仁清、尾形 乾山、青木 木米をはじめとして優秀な陶工たちが活躍し、元禄期の日本の”やきもの”は、桃山とは趣を変え、華麗で豪華絢爛たる器がつくられました。

平成の現代の生活に、この元禄期生まれの食器が比較的取り入れやすいということは、今の時代の文化の一端がうかがわれる気がします。

前者は渋い陶器、後者は華麗な色絵磁器と二つの文化の爛熟期に栄えた数多くの”やきもの”に加え、日本の各地で焼かれる民芸の陶磁器があります。

日本の”やきもの”の種類が豊富なことは世界に類をみません。

明治以降、日本の陶磁は急速に発達し、今日では技術的にも製産額でも、中国、朝鮮をはるかに凌駕しています。

現在陶磁器の輸出額の世界で最も多いのぱ日本です。

陶芸作家の数も多く、優秀な技術と作風に変化がある点でも、わが国は世界で最も盛んに”やきもの”をつくっている国だといえます。

四季折々の自然が富み、狭い国土の中で、微妙な味わいに繊細な感覚で応える日本人の気質が、”やきもの”の持つ豊かさに最もよくあうのでしょう。

戦後のなんとか安定した社会は、他の国々よりも人々が日常使う陶磁器がすぐれて、種類も多いという余裕を与えてくれたようです。

他に類のない豊かな”やきもの”の国にいる以上、”やきもの”の世界に多少足を踏み入れてみたいとか、”やきもの”に関心はあるが、自分の生活とはかけ離れた存在のように思っている方が多いものです。

とかく床の間の仰仰しい飾りものや、暗い茶室の中の名器をイメージしがちですが、”やきもの”はもっと日常的で、大らかなものもたくさんあります。

毎日使う飯茶碗、皿、鉢、湯飲み、徳利、ぐい呑み、すべて”やきもの”です。

”やきもの”の世界に触れるには、多くの本を読んだり展覧会を度々見に行くことよりも、まず自分が好きな器を少々高価でも買ってみることだと思います。

どんな理屈よりも、自分のお金で買うことは、器の価値に真剣に対処します。

買った器は使っているうちに、よしあしが分かり、失敗の買いものもまた次の選ぶ糧になります。

一つ二つの”やきもの”を買ったからとて、すぐその世界が分かるはずもありませんが予算もあることです。

限られたわくの中で、少しでもよいものをゴツゴツと自分の目で探し、買い求め、自分の器としていくことが”やきもの”に近づく道です。

手始めに、唐津のぐい呑みはお手軽に始められるものの一つです。

そんなことを繰り返しているうちに、ふと気づくと、器を探す楽しみ、使う楽しみを身につけ、自分の生活を自分の手で、豊かなものにしているわが身に微笑むことでしょう。

やはり、唐津のぐい呑み

やきもののなかでぐい呑は、もっとも小さなもの一つです。

徳利の五分の一の陶土で製作するぐい呑が、大きな壷や飾皿に一歩もひけをとらぬ魅力があるのはなぜでしょうか。

陽気は高揚させ、哀しみは和らげてくれるという、酒の力もあるでしょうが、小さなぐい呑には陶芸家の微妙な息使いが見え隠れしていますね。

その口造りと高台の削りや釉調など、この小さな器のなかに、造り手の個性がたくさん詰まっているから面白のでしょうね。

世の中に、酒映りのよいぐい呑の見込みに、人の心を浮き出させる壮大な宇宙を感じ、酒好きを満喫させる。

そんな気分をもたせるぐい呑なら、大満足ですね。

ぐい呑のなかには世界があります。だから酒を入れたとき見込は美しくなくてはいけませんね。

日本では木からはじまり、金・錫などの金属、漆、硝子などで昔から酒の器が造られてきました。

陶磁器では須恵器による高杯、土師器の瓦笥など、それらは祭礼に使われたました。

桃山時代には唐津や美濃で愛陶家垂涎の的である斑唐津や黄瀬戸のぐい呑など、今日、「ぐい呑」といわれる多くの酒の器を創りあげてきました。

江戸時代になると、桃山時代に焼かれた黄瀬戸や志野、古唐津のぐい呑や有田などで焼かれたそば猪口形の小さい磁器の猪口が、ぐい呑として使われるようになりました。

これでダイダイ飲むからぐい呑といわれるようになったといいますが、一般庶民はもっぱら濁酒を飲むドブロク(平安時代以前から米で作る醪の混じった状態の濁酒のことを濁醪(だくらう)と呼んでいたのが訛って、今日のどぶろくになったと言われる。)やカワラケ(神棚に塩や米をお供えするための皿)だったようです。

現代陶芸家の造るぐい呑の元祖は初期唐津のぐい呑と焼締の山盃(平形の酒盃)といわれています。

ぐい呑みと呼ばれた器が出てくるのは、古唐津ぐい呑を見本に造り始めたのが最初で、昭和12年頃のようです。

当時は「ぐい呑とって、何?」といわれても「酒呑のことだ」と答えていたらしいです。

現在では、ぐい呑を造らない陶芸家はいないと思います。

ぐい呑みの中で、世の愛陶家はやはり斑唐津のぐい呑を筆頭に上げますね。

斑唐津のぐい呑はその口当たりの良さ、手取りの良さと何よりも注がれた酒が、虹色に美しく輝き、美味しく酒が呑めることから斑唐津ぐい呑が一番ではないでしょうか。

ぐい呑を手にするときは、肌の感触、握り心地を試してみる。

酒のツマミがなくても、ぐい呑そのものが肴になる。

そんな”唐津のぐい呑み”の世界へようこそ。

唐津ぐい飲み-斑唐津

唐津の源流-

李朝・高麗

粉青沙器(粉粧灰青沙器)

粉青沙器は印花文・象嵌文が先に発達し、剥地文・彫花文・鉄画文・刷毛文・粉粧文など白上粉粧の変化によって種類も多様になりました。

こうした粉青沙器は十五世紀初期すでに器形・文様・釉薬などから粉青沙器としての特徴を表わし始め、印花文・象嵌文・剥地文・彫花文系は世宗から世祖代まで、鉄画文・刷毛文・粉粧文系は成宗代まで殆んどその完成を見るに至ったのです。

粉青沙器の特質は、種々の粉粧法からくる力強くも、新鮮潤達な、そして自由奔放な粧飾意匠ですね。

唐津の源流ともいえる李朝の世界へ