唐津のぐい呑みを愛して。

「備前の徳利、唐津のぐい呑み」

「備前の徳利、唐津のぐい呑み」

と言われるように唐津のぐい呑みは、土でできた素朴な”やきもの”です。

唐津のぐい呑みとは実に不思議な器です。

飾り気など、どこに、もみあたりませんし、大げさな顔もしていません。

だけどもなぜか、しみじみと、心に染み入る不思議な”やきもの”です。

ただ、酒を呑む器として、ごくありふれた器なのに気高く、そして美しい。

しかも名もなきもの。

そんな唐津のぐい呑みの魅力を伝えていければと思っています。

ぐい呑み楽し

多種多様な”やきもの”の中でぐい呑みは、最も小さい器です。

その秘密の一つはやはり人の心をうきだたせたり、なごましてくれたり、時によろこびも、悲しみも共にしてくれる「酒」という飲みものの器だからだと思います。

もちろんブランデーやウイスキー、あるいはコーヒーを飲みながらの歓談もあるでしょうが、やはり日本人は小さな器をお互いに酌み交わしながら客をもてなしたり、親しい友と胸を開いて語り合うのを望む人が多いように思います。

ぐい呑みは人間同士の交流の橋わたしをする、人間くさい”やきもの”ということができます。

盃の始まりとその歴史などといった物語は、ぐい呑みの場合はいらないと思います。

昔から、酒とともに始まり、社会の進歩と人間の生活様式の推移に、材料も金属であったり、木であったり、ガラスであったり、”やきもの”であったりし、大きさや形も使う人の階級や場所によってさまざまなものが作られきました。

古陶の中にも「ぐい呑み」と呼ばれているものがたくさんあります。

茶の湯全盛の桃山時代には、美濃の窯場で黄瀬戸や鉄釉の六角形になったものが代表的です。

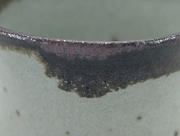

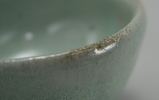

唐津は酒器のいい品が多いことで有名ですが、特に、斑唐津や口辺を黒くした皮鯨などがコレクター垂涎のぐい呑みですね。

古伊万里には草花の粗末な染付のものが古窯からでることがあり、色絵には柿右衛門にしろ鍋島にしろ九谷にしろ、いわゆる筒形の深いぐい呑みはあまり見かけないようです。

これらの品はいずれも最初からぐい呑みとして作られたものではないようです。

美濃の六角盃は小向付だったといわれるし、瀬戸の鉄釉のものや古伊万里の馬上盃風なものも、本来は仏器の一つといわれています。

本来五個とか十個で1組になっていた食器や煎茶器が離れ離れとなり、ぐい呑みに変身したものが多く見られます。

お茶人は、「見立て」で、取り合わせのアイデアによって、風雅な趣のあるものや古雅に富んだもの、珍品類を茶席に出してお客をあっと言わせようとします。

酒盃、ぐい呑みに適したものならなんでも取りたてて使う、それが日本のものであれ中国、朝鮮のものであれ一向にかまわないわけです。

こうして、ぐい呑みという名の酒盃はまず茶人の間で珍重され、一般の”やきもの”愛好家の家庭の中に次第に入り込み、その地位を確立していったようです。

ぐい呑み春夏秋冬

ぐい呑みとは特別名ではなくて、自在に酒盃と見立てられるものの総称だと思います。

自分の好みで、春夏秋冬に調和するひと揃えは欲しいものです。

正月には朱杯や須恵器が似合うであろうし、また金欄手も華やかで晴着の女性をみるようですね。

唐津では朝鮮唐津のぐい呑みなど良いですね。

夏は染付が涼しくて良いようです。

染付にも上手もの、下手ものとありますが、古伊万里のように涼し気でかれんな姿はうれしい酒になります。

桃山とまではいかないまでも、江戸から明治にかけて、有田はじめ各地で造られた猪口の種類は多く見られます。

唐津では青唐津か黒唐津ですね。

秋は白磁や朝鮮の粉引、粉青沙器の盃も良いですね。または刷毛目など。唐津では三島唐津になりますがやはり皮鯨ですね。月見の席にはあいそうです。

冬は備前、信楽と土ものの重厚な肌がぬくもりを伝えてくれます。

唐津では、備前唐津というのもどうでしょうか。

春は赤絵などの絵付が楽しいですね。

唐津ではやはり絵唐津でしょうか。

ぐい呑みは個性

ぐい呑みはそれを持つ人の個性だと思います。

そのひとつひとつが人の顔のように異なっているところに魅力があります。

蒐める楽しさもそこにあろうか。

そば猪口や煎茶碗のひと揃えを見つけたとします。

手描きの染付でもよく見ればひとつひとつちがうのが見て取れます。

ぐい呑みに使う時は、その中のひとつだけを選んで出すようなことをします。

そんな気分にさせてくれるのも、ぐい呑みの特徴ではないでしょうか。

”やきもの”作りの陶工達に愛されるぐい呑みはまさに″幸せ者″だと思います。

酒を愛する人にかぎらず、ぐい呑みを収集する愛陶家が最近増えているような気がします。

二十や三十のぐい呑みを集めている人はたくさんいらっしゃるようです。

酒好きも、たくさんのぐい呑みの中から気分で選べば晩酌も楽しくなるのではないでしょうか。

では、今日は斑唐津で一杯。

唐津ぐい呑みの魅力へ

唐津ぐい呑みギャラリーへ

陶に酔う

陶酔という言葉

”やきもの”の歴史には、その時々の国の政(まつりごと)が少なからず影響しています。

日本の”やきもの”の歴史上、朝鮮半島から海を渡ってきた人々が大きな役割を果たしたことは知られています。

彼らは陶工として異国の地に生きてきました。

胸のうちにはさまざまな思いがあったことでしょう。

けれど彼らが運命を受け入れ、その後もなぜ、”やきもの”を作り続けたのでしょう。

そこには””やきもの””というものの懐の深さを思います。

土には国境などなく、国の境も、権力闘争も大きな意味はありません。

そんな真理に到達した者がいたのではないでしょうか。

そこに彼らの救いがあったのではないかと思います。

土に向かっている間、彼らはただ土に向かっていたのではないでしょうか。

窯を焚き火に向かっていたのではないでしょうか。

その向き合い方は過酷であればあるほど、より深くなっていったのではないでしょうか。

土に向かい火と仕事をする。

手と身体で感じたことは、全身のあらゆる細胞を悦ばせ、彼らの魂を”やきもの”づくりに向かわせたのではないでしょうか。

陶工の知恵を超えた世界がそこにあると思います。

だからこそ、土とは、”やきもの”とは奥深いものです。

陶に酔う。

陶酔という言葉に陶の字が使われていることは偶然でしょうか。

唐津ぐい呑みの魅力(1)

唐津ぐい呑みの魅力(2)

唐津ぐい呑みの魅力(3)

唐津ぐい呑みの魅力(4)

唐津ぐい呑みの魅力(5)

唐津の源流-

李朝・高麗

粉青沙器(粉粧灰青沙器)

粉青沙器は印花文・象嵌文が先に発達し、剥地文・彫花文・鉄画文・刷毛文・粉粧文など白上粉粧の変化によって種類も多様になりました。

こうした粉青沙器は十五世紀初期すでに器形・文様・釉薬などから粉青沙器としての特徴を表わし始め、印花文・象嵌文・剥地文・彫花文系は世宗から世祖代まで、鉄画文・刷毛文・粉粧文系は成宗代まで殆んどその完成を見るに至ったのです。

粉青沙器の特質は、種々の粉粧法からくる力強くも、新鮮潤達な、そして自由奔放な粧飾意匠ですね。

唐津の源流ともいえる李朝の世界へ