唐津のぐい呑みの魅力(5)

ぐい呑み-土の心と人の心が結びついて昇華した結晶

もちろん作家(陶工)の名前を掲げプレートを置けば非常にわかりやすいと思いますが、そのために 「誰々の作ったぐい呑み」というように見てしまいます。

それよりもやはり、まず見て、手元に置いていただいて、手に包み、一つひとつの作品そのものの陶工の想いを感じてほしいと願っています。

近年、静かであることが、センスがて都会的であるとか、静けさイコール弱々しさというように誤解されてきた気がしています。

本当の静けさとは実は動きがあるものではないかと思います。

ぐい呑みには、静かな伴まいのなかに活発なエネルギーを感じるものが確かにあると思います。

それは決して、一瞬、一瞬は動いていない、けれども、動いている何かが、人を動かす何かがそこにあると思います。

それが、土というものなのではないでしょうか。

有機的な生命を宿したままの土は、まさに生きています。

その土を溶かしてできあがったぐい呑みは常に静かなもので、なんでもないものだけれども実はエネルギーがあると感じるように。

良いぐい呑みには、静けさのなかに、ゆるぎのない想いがあると思います。

目には見えぬもの、それは、土と向き合う心で、土が導く心です。

土の声を聞く耳をもち、土の心を感じる手だけが辿りつける世界があると思います。

優れた陶工とは土から問いかけてくるものを受け取り、ぐい呑みを作ることができる人をいうのではないでしょうか。

問いかけてくるものに必死に応えようとするとき、陶工は尊い何かに触れているのではないでしょうか。

手の仕事の凄みとはものごとの奥に潜む摂理に一瞬触れることにほかならないのではないでしょうか。

「そこ」に到達できたと思える一瞬に届くこと、それは「陶工の手の信仰」と呼ぶにふさわしいものだと思います。

だからこそ、ぐい呑みを見て、しみじみとしたり、心が締め付けられたりするのではないでしょうか。

心揺すぶられるものとは目に見えぬ何ものかなのです。

あえて言葉にすれば、

土の心と人の心が結びついて昇華した結晶と言えなくもないのでしょうが、それは、目に見えなくて当然だと思います。

もともと目には見えない「信仰」と呼ぶものではないでしょうか。

人は、目に見えぬもの、自然の美しい風景になぜ感動するのでしょうか。

朝もやの立ち上がる湖面、静寂の林、人を寄せ付けない孤高の頂、山紫水明、

小さな奇跡の積み重ねのような風景は、こことここが美しいので感動するのではなく、その全体が美しいのです。

そのことがぐい呑みにも言えるのではないでしょうか。

どこが美しいのではない、全体から感じられるものが美しいのです。

目に見えるものにはさして重要な意味はないのかと言えば、もちろんそんなことはありません。

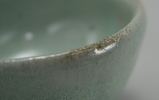

釉薬の流れ具合も、形も、色も、すべて、わたしたちはぐい呑みから最大のものを受け取っています。

この最大のものこそ、目を通じてからだに入ってくるものなのです。

斑唐津の流れの中に青い星を見つけられるでしょうか。

青唐津の中に透き通る琥珀を見つけられたでしょうか。

黒唐津の中に深いたくさんの色を見つけられたでしょうか。

朝鮮唐津の中にほとばしる炎との戦いの後を見つけられたでしょうか。

小さな唐津のぐい呑みの中にもたくさんの世界が入っています。

まさに炎が作った芸術です。

感性という言葉-呼応するぐい呑み

目の前にあるものは不確かなもので常に流れています。

その流れを深く感じることができるでしょうか。

ひところ感性という言葉が頻繁に聞かれ、感性の鋭いひと、などと使われました。

感性とは感じる心の度合いのような意味です。

わたしたちはいま、音や映像、情報の洪水のなかで生きています。

生きることに精一杯で感じる心を置き去りにしてきたような気がします

おそらく”やきもの”もおなじで、ぐい呑みも例外ではないでしょう。

ぐい呑みは酒を呑む器でありながら、「五感を感じて飲むこと」に正面から向き合ってこなかったような気がします。

最近のぐい呑みの流行に軽くうすくなったことがあげられます。

それは一見格好のよいぐい呑みです。

都市生活の空気にぴったりで浮遊感のあるぐい呑みがもてはやされています。

上辺の感性が、そこでは都合働いていたような気がします。

しかし上辺はどこまでも上辺であり、あくまでうすっぺらなものだと思います。

いま思うのは、ぐい呑みはもっと身体に還るべきだということです。

ぐい呑みはもっと手に包まれるべきだと思います。

手が本当に心地よいと思うものは何かを真摯に問い続けることが大切だと思います。

そう、手に包むものは土です。

根源的な、生きる力を内側に蓄えている土です。

”やきもの”は炎の芸術などといわれています。

芸術という言葉はありふれた響きですが、本来の芸術というのは、もっと有機的で、雑多のなかにこそ生まれてくるものであり、混沌としていて、それは生きる喜びのようなものだと思います。

自分のからだと根源的なものが感応する喜びのようなものではないかと思います。

土からできたぐい呑みで飲むたび、わたしたちは身体で土と呼応する感覚。

土のぐい呑みを使って感じる安心感やしみじみとした気持ちよさとは、実はこんな単純な喜びではないでしょうか。

唐津の土は、陶工によって作られるので全く同じものはないので、その土からもそれぞれの陶工の想いが伝わりますね。

”やきもの”と結ばれる点と線

作家性を消すという言葉がありますが、なんと不遜な言葉でしょう。

人がどんなにあがいたところで、「個」というものは消せないと思います。

一方で、ぐい呑みと付き合っていくと不思議な気持ちとしかいえない思いがぼんやりと浮かぶことがあります。

ぐい呑みだけがただそこにある、という不可思議な感覚です。このとき、作家という言葉がふっと消える。

長い歴史のなかで、これまでどれだけの陶工が土をこね、形づくったものを焼き、ぐい呑みを作ってきたことでしょう。

名もなき者たちはそれぞれ点となり、線となり、”やきもの”の大きな流れを生み出してきた。

一つひとつの点は、作る者、そしてそれを愛でる者によってできています。

いまこうして一客のぐい呑みを手に包むことが、その歴史のひとこまであり、ぐい呑みと深く関わることが

”やきもの”ので結ばれる線のなかの点であることを知ったときの喜びや緊張感はいかばかりなものでしょうか。

ぐい呑みを伝える陶工として、そして、ぐい呑みを使う人として、このことを忘れずにいたいと思います。

育つぐい呑み

”やきもの”への道

己が知っている、あるいは歩いてきた道のりで蓄積された目というものをひとつの尺度としてモノを見、選択しているのだと思います。

その尺度に照らし合わせて、よいかわるいか、正しいことか聞達っているのかを選択しています。

そのものさしがゆがみ、曲がっていれば、そこで判断されるものも当然のことながら聞達ってしまいます。

また先人の目というものも確かにあると思います。

また世に言う「目利き」という人物の言うもっともらしい能書きと照らし合わせて、ここがよいとかここが素晴らしいとか、言うことは簡単です。

ぐい呑みを作ることもまた、上辺で、こちょこちょと土遊びをしているうちは楽しいし、いいものができればひとつ自慢でもしようかと思うのも世の常です。

”やきもの”を志し、作ったものが世の中に出ていくときは誰もが素直に嬉しいでしょう。

ただ、ここには、深い落とし穴があると思います。

気付かずに、知らないふりをしていられる人はいいのですが、知らないふりなどできるわけもなく、どうあがいてもその場所に戻ってきてしまいます。

それは、例えようのない孤独というのか、闇というのか、宇宙の果てのように計り知れないほどの静けさが張り詰める世界です。

気がつくと、最初のころの無邪気な気持ちはどこにも見当たらず、ただ一人で立ち尽くしてしまいます。

だが、ひとたび暗闇に目が慣れるとどうでしょう。

気がつくのです、一筋の道に。

それが”やきもの”というものの一筋の道です。

その道に気付くと、”やきもの”を志す者はただ一人きりの厳しい道のりをひたすら歩くのではないでしょうか。

土を知ることの奥深さや、火の底知れぬ魔力や、ただひとつの偶然を生み出す時間というものの神秘など。

よい”やきもの”を作るために向き合わなくてはならないものは無数にあり、やらなくてはならない仕事は山ほどあると思います。

出口の見えない闇のなかで、友に出会います。

それは、使う人という「友」です。

自分の仕事を理解して待ってくれている人です。

そして、もっと力強く勇気づけられるのは、”やきもの”を焼く者の時間を越えた結びつきです。

時間はゆうに越えてゆける。

それがモノの力です。

古い”やきもの”に心を揺さぶられるのは、人が”やきもの”を作り始めた一万年の長い歴史のなかで、同じように苦しみ、喜び、手探りで道を歩き、生きて死んだ者たちへの尊敬と信頼ではないでしょうか。

この結びつきがなければ、どうしてこの孤独な道を歩いていけるでしょう。

ぐい呑みを作る陶工と使い手、その道を共に歩んでいければと思っています。

唐津ぐい呑み作品集を見る

唐津の源流-

李朝・高麗

粉青沙器(粉粧灰青沙器)

粉青沙器は印花文・象嵌文が先に発達し、剥地文・彫花文・鉄画文・刷毛文・粉粧文など白上粉粧の変化によって種類も多様になりました。

こうした粉青沙器は十五世紀初期すでに器形・文様・釉薬などから粉青沙器としての特徴を表わし始め、印花文・象嵌文・剥地文・彫花文系は世宗から世祖代まで、鉄画文・刷毛文・粉粧文系は成宗代まで殆んどその完成を見るに至ったのです。

粉青沙器の特質は、種々の粉粧法からくる力強くも、新鮮潤達な、そして自由奔放な粧飾意匠ですね。

唐津の源流ともいえる李朝の世界へ