徳利と盃とぐい呑み

酒器いえばまず、徳利と盃、ぐい呑み

その百薬の長も、一日に一合か二合、気分好く飲む人の場合のことで、毎日、酔っぱらうほど飲んだのでは肝臓をこわしてしまうだけになります。

これは大酒飲みで酒好きとはいえませんね。

酒は美味しく、楽しく飲まなくてはなりません。

それには健康や環境を整えるのも大切ですが、酒を選び、そして酒器を選ぶことも大事なことです。

酒器いえばまず、徳利と盃、もしくはぐい呑みですね。

その語源ですが、朝鮮半島の言葉でトク、またはドックといえば甕のことで、トックウルが硬質の瓦器のことといわれています。

これが徳利の語源だと思われます。

一方、盃の方ですが、古墳時代から奈良、平安にかけて使われた皿形の器で少し深いものを坏と呼んでいたようです。

土器、土師器、須恵器などで造られました。

それに酒を盛ったので酒坏と称し盃の字を当てました。

木製のものは杯と書くが、その他の材質としては漆、金属、ガラスなど多様です。

現代ではそのほとんどが陶磁器製とみてよいでしょうね。

ぐい呑みは、大型の猪口(ちょこ)のことをいいます。

盃と同じように酒を飲む器で、酒を飲むときに「ぐい、グイ。」と飲むから「ぐい呑み」と呼ばれています。

ちょこは「猪口」という漢字を、当てますが、ちょく「猪口」の変化した語です。

酒は古来神聖なものとされ神前に捧げ、祝い事や別離の際そして夫婦のちぎりを結ぶ際にも使われますね。

王が臣下の功績を慰労する場合の爵、武士が戦場に赴く庭先での馬上杯、喜びにつけ悲しみつけ、人は酒にその感情を托しました。

その席に必要だったものは徳利であり盃でした。

酒といっても現代では日本酒だけではありません。

ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、ブランデー、コニャック、ウオッカなど酒の種類は多いですね。

従って徳利も、盃も、ぐい呑みも日本酒を飲むためばかりではなく、世界の美酒あらゆるものに使っている訳です。

酒器で最も大切なことは清潔なこと。

使いやすいこと、形と色が美しいことの三点です。

飲食用であるからまず清潔であることが大事です。

古い徳利などを使う場合は、徳利の中が虫の巣になっていることがあるので、洗剤を入れた鍋でよく煮て、干して使い始めることを勧めます。

また用が済んだ徳利は好く洗って、乾燥させて置くことがとても大切です。

底に少しでも酒がたまったままにして置くと腐敗したまま乾いてしまって異臭がするようになります。

特に備前や信楽などの焼き締め陶は必ず乾燥させなければいけません。

育てて行くにもこれらのことを注意しながら育てるようにしてください。

徳利は、酒がドクドクとよどみなく流れ出る徳利でなければなりません。

それを受ける盃はその大きさ、景色ともに愛するに足るものが欲しいですね。

若い人の場合は徳利も盃も大き目のものが便利でしょうが、老酒徒には一合くらいの徳利が適当だと思います。

徳利の種類ですが、まず神に捧げる神前徳利があります。

鎌倉時代から室町にかけての神前徳利は梅瓶といって酒が一升以上も入る大きなものです。

これは古瀬戸などにその遺品が見られます。

江戸時代に入っての伊万里の瑠璃の神前徳利は可愛いのですがいまは実用にはなりません。

明治・大正の頃まで家庭で酒屋から酒を買ってくる時に通い徳利というものを使った。

これは一升も二升も入る大きなもので、白い肌に酒屋の屋号などを筆太に書いてあったものでした。

これは瀬戸の高田で焼かれたものが多く見られます。

家庭で晩酌に用いる徳利は、爛鍋の熱湯の中で温めるが、これは徳利がいたます。

できれば爛鍋や薬缶、銅壷などで酒を温め、それを徳利に移して座敷に運ぶようにしたいものです。

徳利も古いもの程その形が大振りに出来ています。

それは江戸時代までは濁酒が多く、従ってアルコール度が低く大量に飲む必要があったからだと思います。

それで徳利も大きく、盃などの代りに茶碗などでも飲んだようです。

清酒となってからはその純度も高く、精選されてきたので、徳利も盃も小さく上品になりました。

最近の傾向として、盃の代りにぐい呑みと称する大きな酒盃が流行している様でした。

どうも世の中が忙しくなった故か、酒もスピードをあげて早く酔うことが求められて来たのではないでしょうか。

花見や紅葉狩りなどの遊山の茄の上で飲む酒には、おかもちに仕込んだ錫製の徳利や盃が用いられました。

これは割れないためということもあるでしょうが、元来錫という金属はよく酒に似合うもので、酒が美昧しぐまた、毒を消すといわれています。

船の中で使う徳利に船徳利があります。

これは遊客のためよりも船の上で仕事をする人達の晩酌の用だと思います。

船の動揺にも倒れないように重心が低く造られてあり、昔の備前や丹波などにこれが見られます。

ガラスの徳利があります。

現代でも造られていますが、明治・大正のころに白酒や甘酒を容れて売った徳利で、花模様など彫られているものもあり、いま酒徳利として使って風情があります。

ただ、ガラス器の場合、冷たいのに急に熱い酒を注いだりすると割れる危険があります。

ガラス徳利の長所は清潔であることと、中の酒の量が透けて見えるので便利です。

美術・骨董に類する酒器、つまり李朝、高麗期のもの、中国古陶磁、また国内では古瀬戸、志野、織部、唐津、柿右衛門、伊万里、また現代の有名作家のものなど、日用に使えるならば幸せなことです。

しかし、古美術品を日常に使っていては破損の心配もありますが、修復して使うのも案外良いものです。

それよりも古いものを使いたいなら幕末明治あたりのものでも充分面白いし、最近ではインターネットから探してきてもいいし、オークションという手もあります。

ただし、酒は気分で飲むものであるから、見て姿のよい、手に取って使いやすい、手頃の大きさのものを使えばいいと思います。

唐津のぐい呑みが、「備前の徳利」と並び賞されるのは、この手にとって使いやすい「用の美」に優れているからだと思います。

唐津ぐい呑み作品集を見る

酒器それは酔器

多くの人々にとって酒ほど無条件に幸せにする飲物はないと思います。

元来、酒のみというものは、器などを気にかけず、さながらコップ酒でガブガブ飲むのかもしれませんが、一献さしては徳利を撫ですり、一口飲んでは愛蔵のぐい呑みを掌で愛撫します。

喜びも悲しみも共にしてくれる酒器(徳利や片口、ぐい呑みや盃)に気を遣ってからこそ、本物の酒好きと言えます。

そこで一歩踏み込んで世の陶工が心をこめて造った酒器を選んだとしたら、その徳利やぐい呑みが酒の肴となって、いつもの酒の味が、数倍も美昧くなるのではないでしょうか。

私たちを楽しませてくれる酒には世界に沢山の種類があり数えたら切りがありませんが、そのなかで私たちが「酒」と呼んでいるのは日本酒のことです。

日本酒は私たち日本人の主食である米を原料とするため、古来より農耕を司る神と密接なかかわりがあると思います。

神前に御神酒を奉納し、収穫をすれば神に感謝し、人々は酒を飲み交わします。

「御神酒あがらぬ神はない」といいますので、人が酒を飲むのは当たり前なのだと思います。

神前結婚式では朱塗りの三つ盃で新郎新婦が飲み交わす三々九度は、もちろんですが、春夏秋冬、酒は人生のそこかしこに彩りを添えてくれます。

春はにぎやかに花見酒。

夏は爽やかさが伝わる片口から、やや平型の盃に冷酒。

秋の夜長は月見酒。

冬は手に握りこむことのできるぬくもりのあるぐい呑みで熱爛の雪見酒。

なんとも楽しいひと時ではないでしょうか。

ぐい呑みを手にするときは、その手とりの感触をまず楽しみ、そしてゆっくり酒を味わう。

唐津のぐい呑みでも、たくさんの見所があると思います。

一口に唐津といっても、

絵唐津、唐津皮鯨、朝鮮唐津、黒唐津、斑唐津、三島唐津、粉引唐津、無地唐津、黄唐津、青唐津、刷毛目唐津、櫛目唐津、彫唐津、蛇蝎(じゃかつ)唐津、献上唐津などたくさんあるので、楽しみもたくさんあると思います。

徳利も注ぐ時のあの『とくとくとく』という響きが美しいと、それだけでもう、うっとりとした気分にさせられてしまうと思います。

酒とその器は「見る・注ぐ・音・手の感触・唇の感触・味・酔う」など全てが満喫でき、「器を楽しみ、酒を楽しむ」ところにあると思います。

酒も酒器も愛すなら、その酒は格別のものではないでしょうか。

徳利やぐい呑みを愛でて、人も酒器も酔わせてみたいです。

備前徳利を使えば、ウイスキーを熟成させ美味くするというし、酒も「備前徳利、唐津のぐい呑みは、酒がうまい」と1ランク上の酒を楽しめます。

良い徳利もぐい呑みも使えば使うほど手になじみます。

徳利は、やや重くて握りやすいことが大切です。

軽くて首の細い貧相な形は飽きてしまうと思います。

やはり、備前の中村六郎先生の徳利など、やはり人気があるのが頷けるような気がします。

ぐい呑みも、軽いのはだめで、ちょっと手に重たく感じ存在感があるもの、口当たりは優しいのに手触りはちょっと凹凸があるもので、奇をてらってなくて何気ないものがいいです。

そしてどちらも焼肌や釉調の美しいもの。

その美しい肌を使うほどに徳利とぐい呑みをほんのり酔わせなくてはならないのです。

そう、育ててやるのです。

使うほどにネットリとした肌が色気を増す、まさに酔器と呼べる器になります。

育つぐい呑みへ

やはり、唐津のぐい呑み

”やきもの”のなかでぐい呑みは、小さなもの一つです。

徳利の五分の一の陶土で製作するぐい呑みが、大きな壷や飾皿に一歩もひけをとらぬ魅力があります。

陽気は高揚させ、哀しみは和らげてくれるという、酒の力もあるでしょうが、小さなぐい呑みには陶工の微妙な息使いが見え隠れしているように思います。

その口造りと高台の削りや釉調など、この小さな器のなかに、造り手(陶工)の個性が詰まっているからだと思います。

世の中に、酒映りのよいぐい呑みの見込みに、人の心を浮き出させる壮大な宇宙を感じ、酒好きを満喫させる。

そんな気分をもたせてくれる「ぐい呑み」なら、大満足です。

ぐい呑みのなかには「世界」を感じることができます。

酒を入れたとき見込は美しくなくてはいけません。

日本では木からはじまり、金・錫などの金属、漆、硝子などで昔から酒の器が造られてきました。

陶磁器では須恵器による高杯、土師器の瓦笥など、それらは祭礼に使われたといわれています。

桃山時代には唐津や美濃で愛陶家垂涎の的である斑唐津や黄瀬戸のぐい呑みなど、今日、「ぐい呑み」といわれる多くの酒の器を創りあげているようです。

江戸時代になると、桃山時代に焼かれた黄瀬戸や志野、古唐津のぐい呑みや有田などで焼かれたそば猪口形の小さい磁器の猪口が、ぐい呑みとして使われるようになったようです。

これでダイダイ飲むからぐい呑みといわれるようになったといいますが、一般庶民はもっぱら濁酒を飲むドブロク(平安時代以前から米で作る醪の混じった状態の濁酒のことを濁醪(だくらう)と呼んでいたのが訛って、今日のどぶろくになったと言われます。)やカワラケ(神棚に塩や米をお供えするための皿)だったようです。

現代陶工の造るぐい呑みの元祖は初期唐津のぐい呑みと焼締の山盃(平形の酒盃)といわれています。

ぐい呑みと呼ばれた器が出てくるのは、古唐津ぐい呑みを見本に造り始めたのが最初で、昭和12年頃のようです。

当時は「ぐい呑みとって、何?」といわれても「酒呑のことだ」と答えていたらしいです。

現在では、ぐい呑みを造らない陶工はいないと思います。

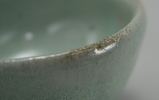

ぐい呑みの中で、世の愛陶家はやはり斑唐津のぐい呑みを筆頭に上げます。

斑唐津のぐい呑みはその口当たりの良さ、手取りの良さと何よりも注がれた酒が、虹色に美しく輝き、美味しく酒が呑めることから斑唐津ぐい呑みが一番ではないでしょうか。

ぐい呑みを手にするときは、肌の感触、握り心地を試してみる。

酒のツマミがなくても、ぐい呑みそのものが肴になりる。

そんな斑唐津のぐい呑みで今日はいかがでしょうか。

唐津ぐい呑み作品集へ

唐津の源流-

李朝・高麗

粉青沙器(粉粧灰青沙器)

粉青沙器は印花文・象嵌文が先に発達し、剥地文・彫花文・鉄画文・刷毛文・粉粧文など白上粉粧の変化によって種類も多様になりました。

こうした粉青沙器は十五世紀初期すでに器形・文様・釉薬などから粉青沙器としての特徴を表わし始め、印花文・象嵌文・剥地文・彫花文系は世宗から世祖代まで、鉄画文・刷毛文・粉粧文系は成宗代まで殆んどその完成を見るに至ったのです。

粉青沙器の特質は、種々の粉粧法からくる力強くも、新鮮潤達な、そして自由奔放な粧飾意匠ですね。

唐津の源流ともいえる李朝の世界へ