『肥前陶磁史考』は昭和11年に発行されましたが、その文体は明治・大正から昭和初期にかけての文語体で書かれており、現代の陶芸家にとって非常に有益である一方、読み解くのは容易ではありません。

そこで今回、現代語訳を試みました。これが若手陶芸家の学びの資料として役立つならば、中島浩気先生もきっとお喜びになられることでしょう。

※諸説ありますので、ここに掲載している資料は当時の解説であり、最終的な専門判断を代替するものではありません。また、最新の研究動向に応じて解釈が変わる可能性があります。

日本古代から中世にかけての陶磁器の歴史とその変遷について詳細な概説を提供しています。各窯が土師器系、須恵器系、瓷器系のいずれに連なるか、陶土の性質による生産品目の分業(壺・甕・擂鉢や山茶碗など)と、茶陶の登場による様式の変化(特に信楽・伊賀の茶陶化)を解説しています。窯の構造や成形技術、全国的な流通範囲といった生産・経済的な側面にも言及しており、中世窯業の発展と終焉を包括的に論じています。

唐津の源流-

李朝・高麗

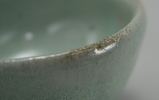

粉青沙器(粉粧灰青沙器)

粉青沙器は印花文・象嵌文が先に発達し、剥地文・彫花文・鉄画文・刷毛文・粉粧文など白上粉粧の変化によって種類も多様になりました。

こうした粉青沙器は十五世紀初期すでに器形・文様・釉薬などから粉青沙器としての特徴を表わし始め、印花文・象嵌文・剥地文・彫花文系は世宗から世祖代まで、鉄画文・刷毛文・粉粧文系は成宗代まで殆んどその完成を見るに至ったのです。

粉青沙器の特質は、種々の粉粧法からくる力強くも、新鮮潤達な、そして自由奔放な粧飾意匠ですね。

唐津の源流ともいえる李朝の世界へ